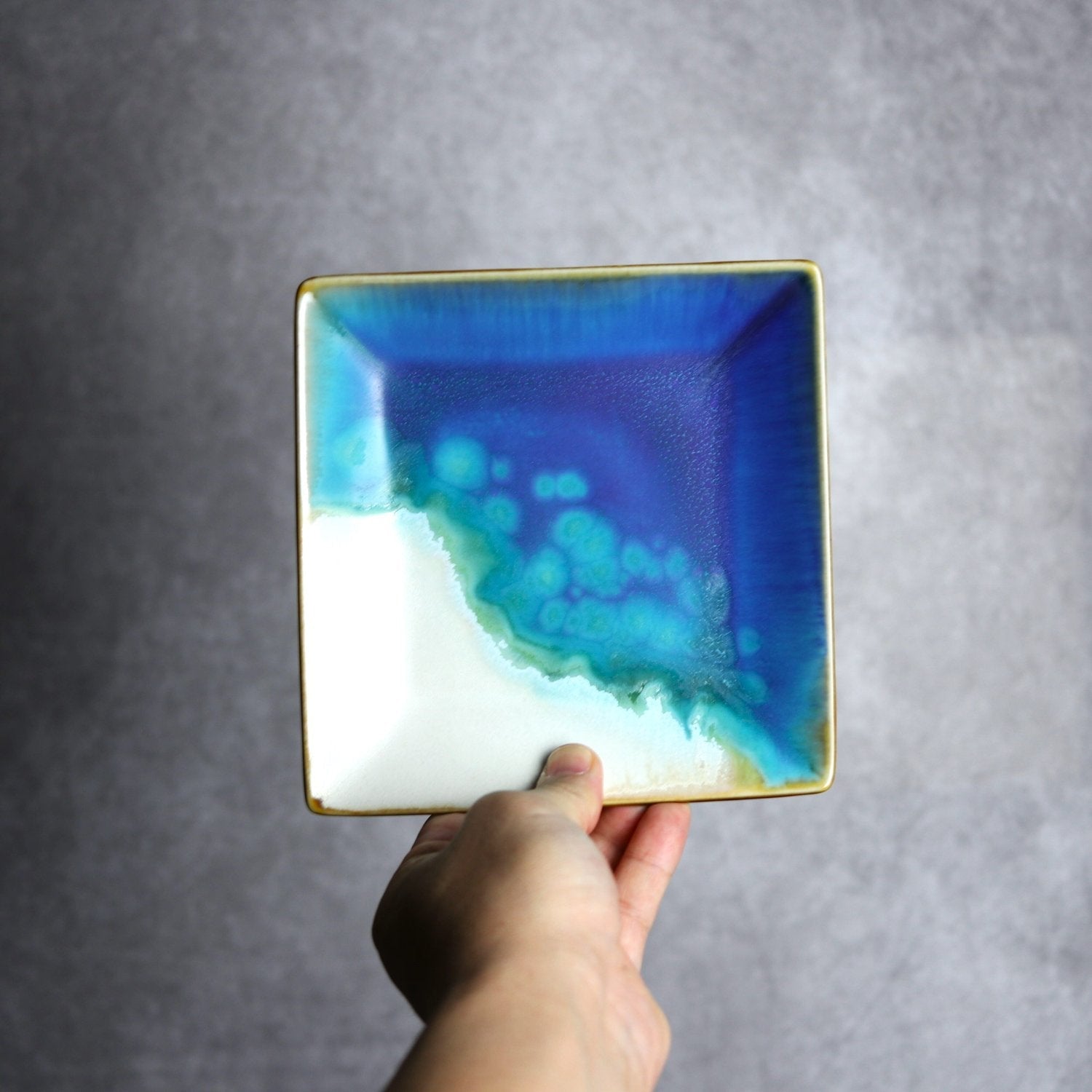

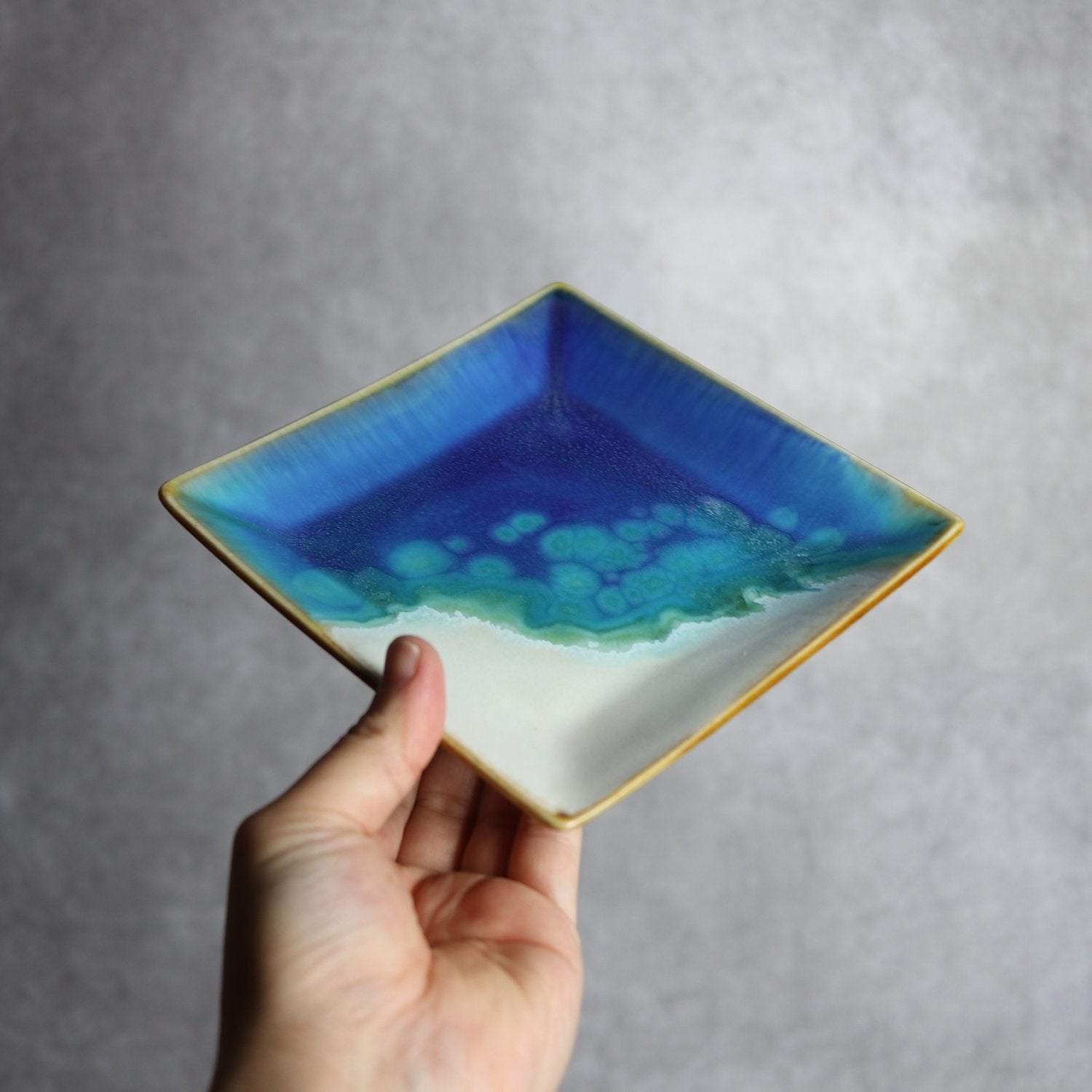

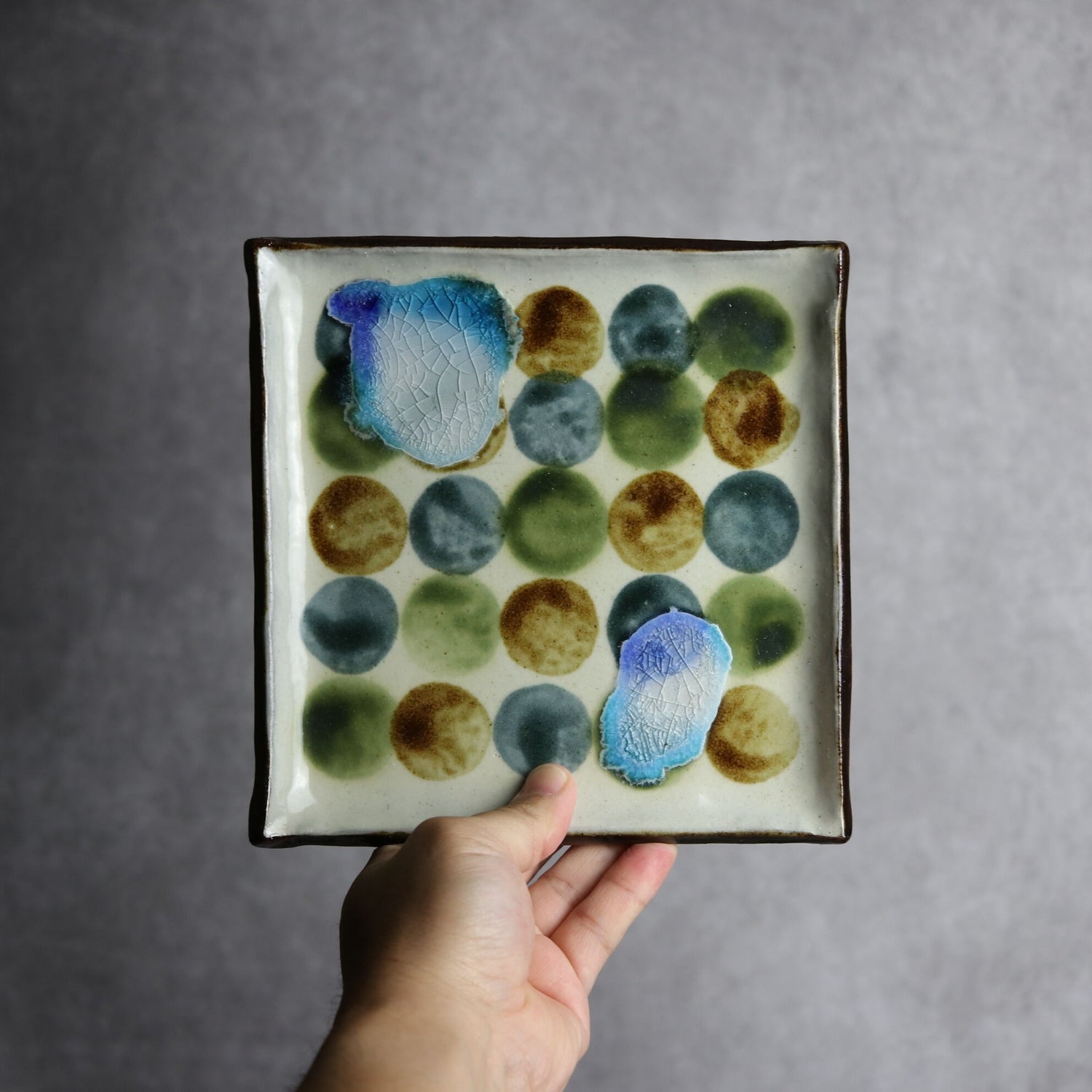

現代のやちむん

陶芸作家工房

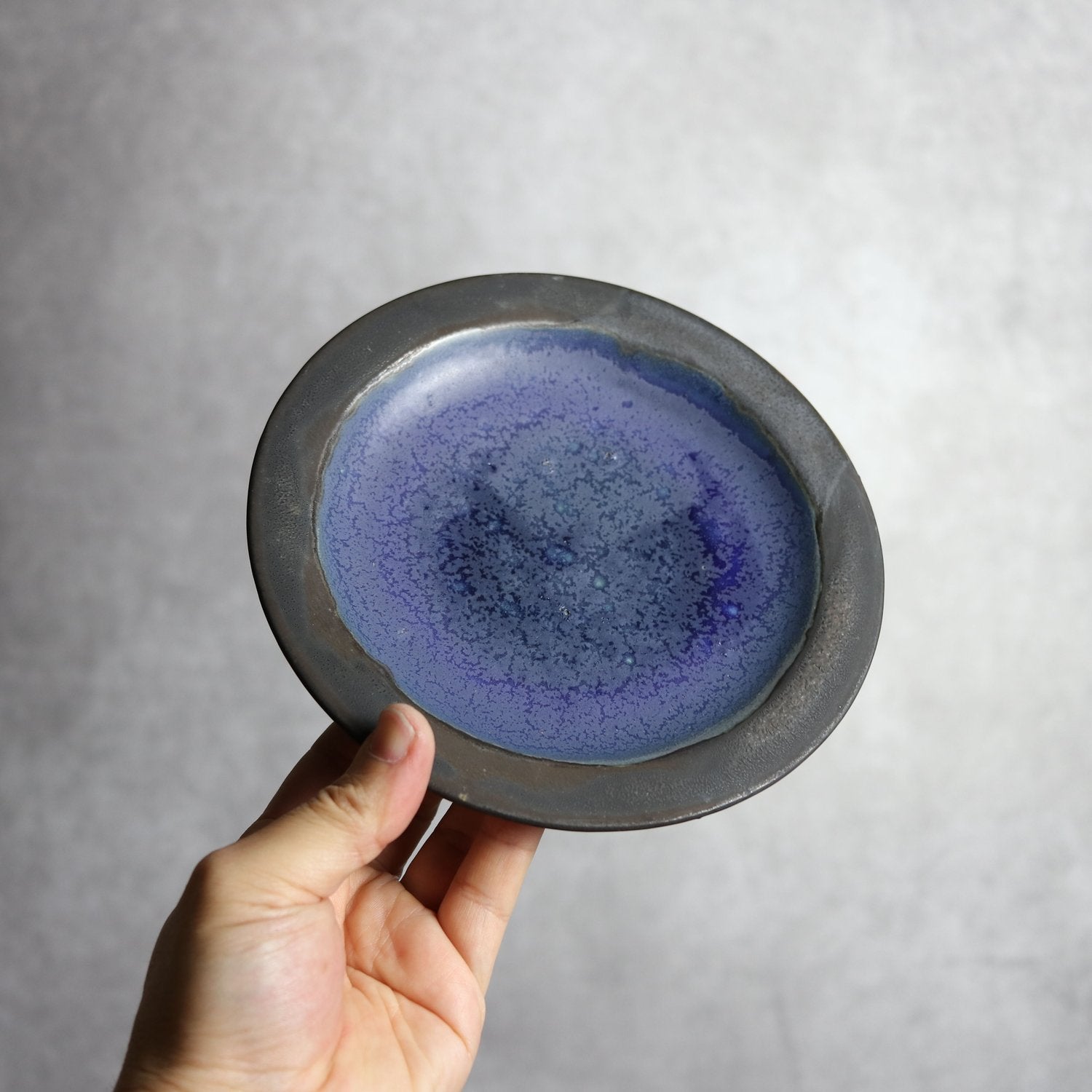

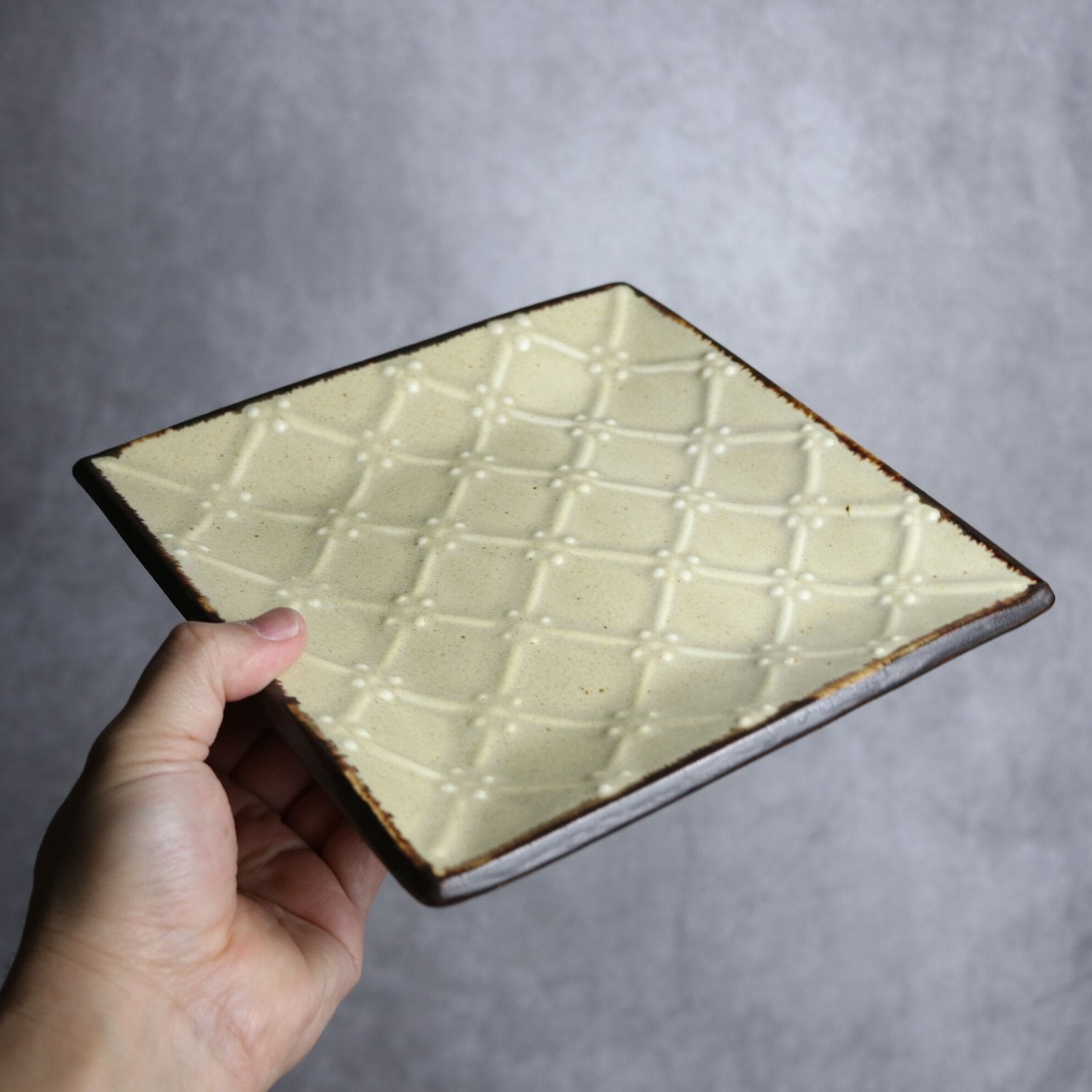

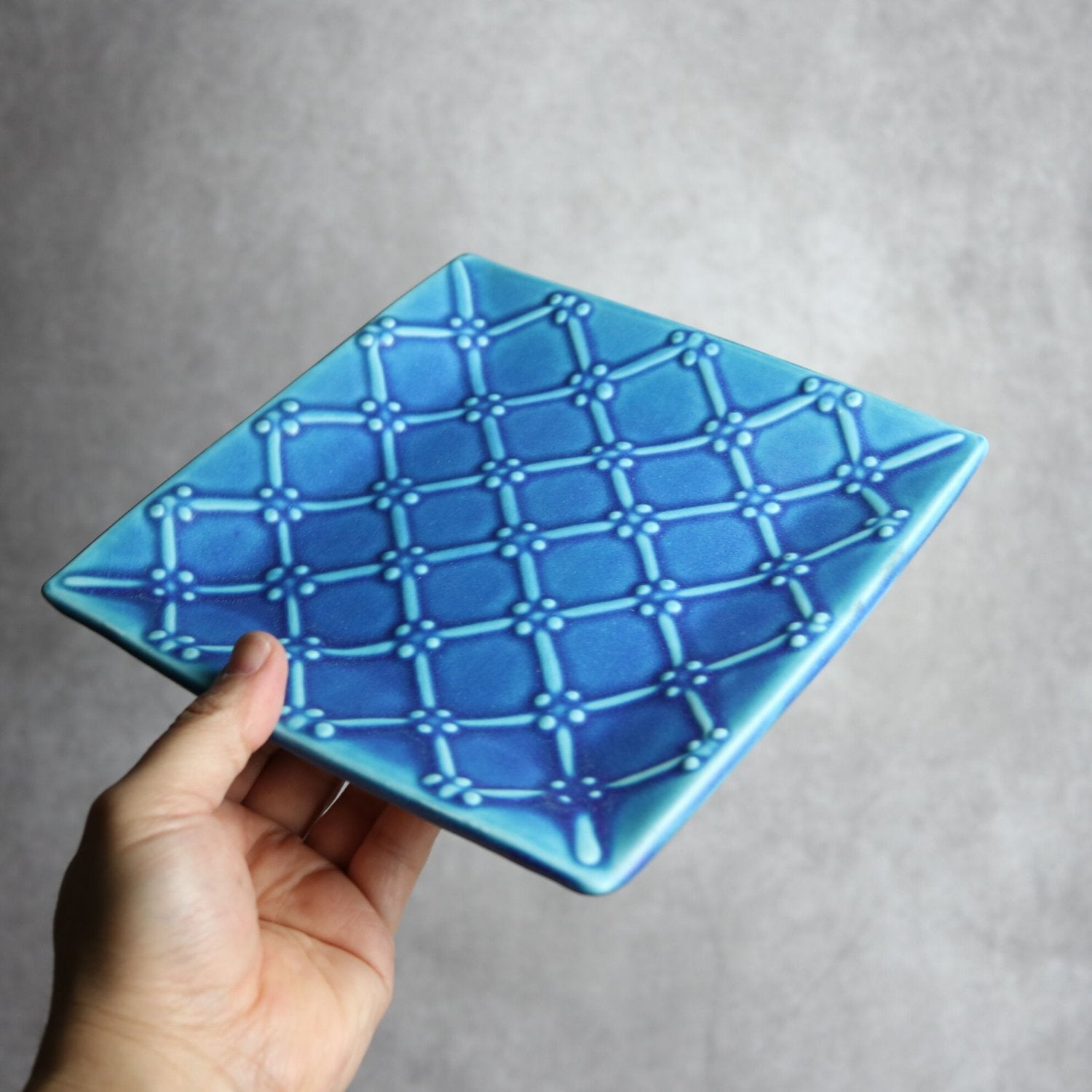

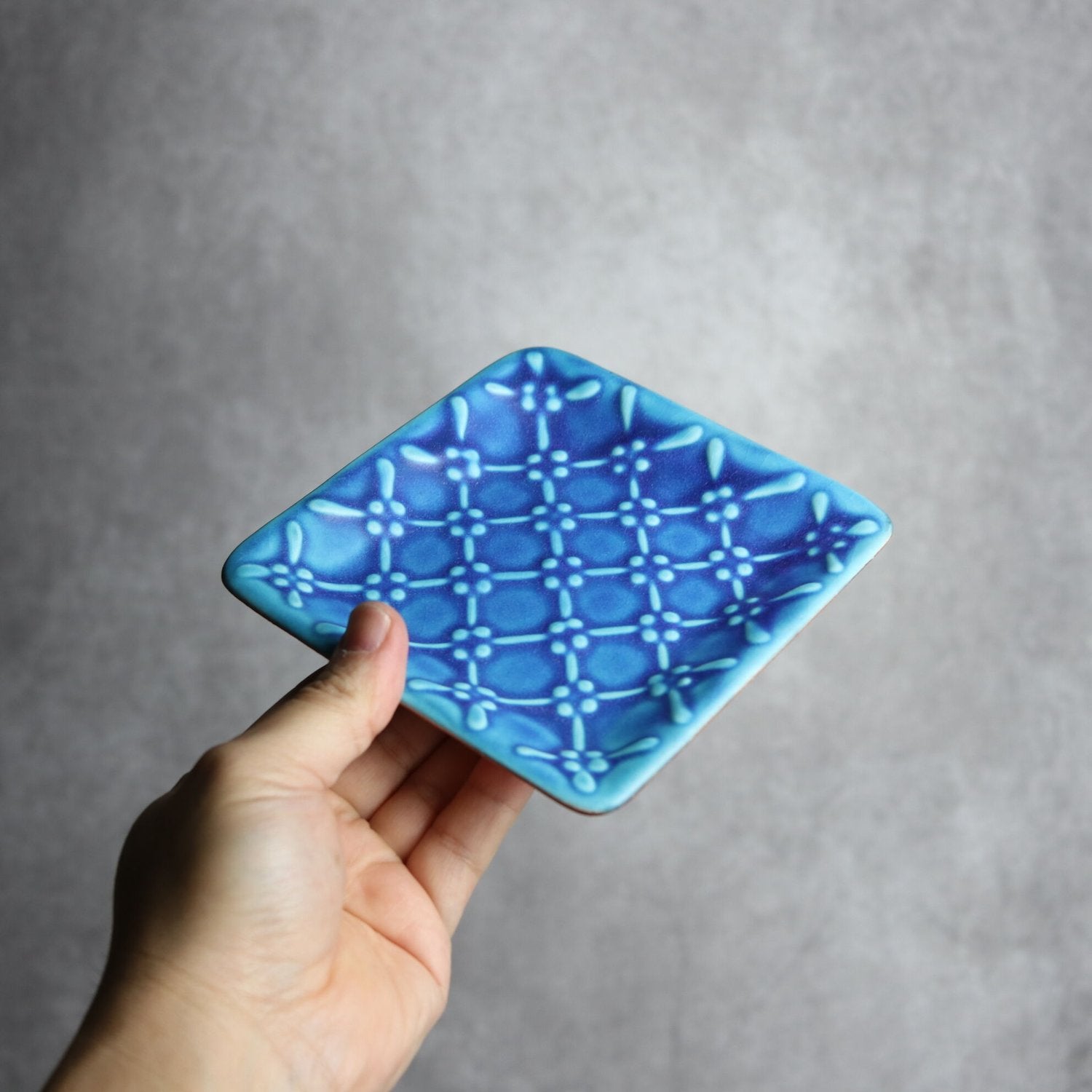

沖縄の伝統工芸・やちむんを継承し、革新する陶芸作家たち。代々の技と個性が融合した、現代のやちむん作品をご紹介。伝統技法を守りつつ、新たな表現に挑戦する陶芸作家系の魅力

作品を見る

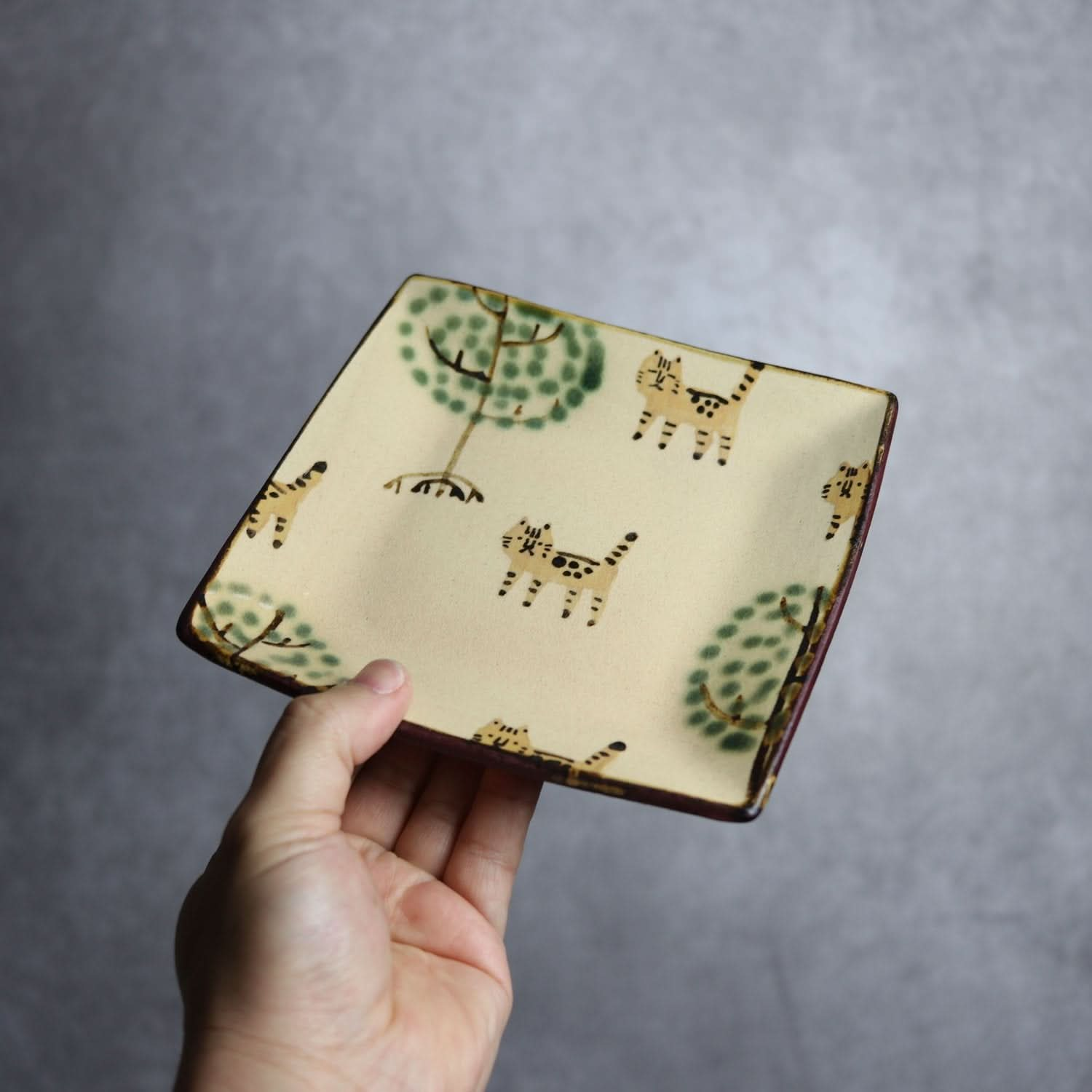

現代のやちむん

動物モチーフ系作家

沖縄の伝統工芸 やちむんに動物モチーフで新風を吹き込む作家たち。ヤンバルクイナやヤギなど沖縄の自然を表現した温かみある器が特徴。伝統と革新が融合したやちむん

作品をみる

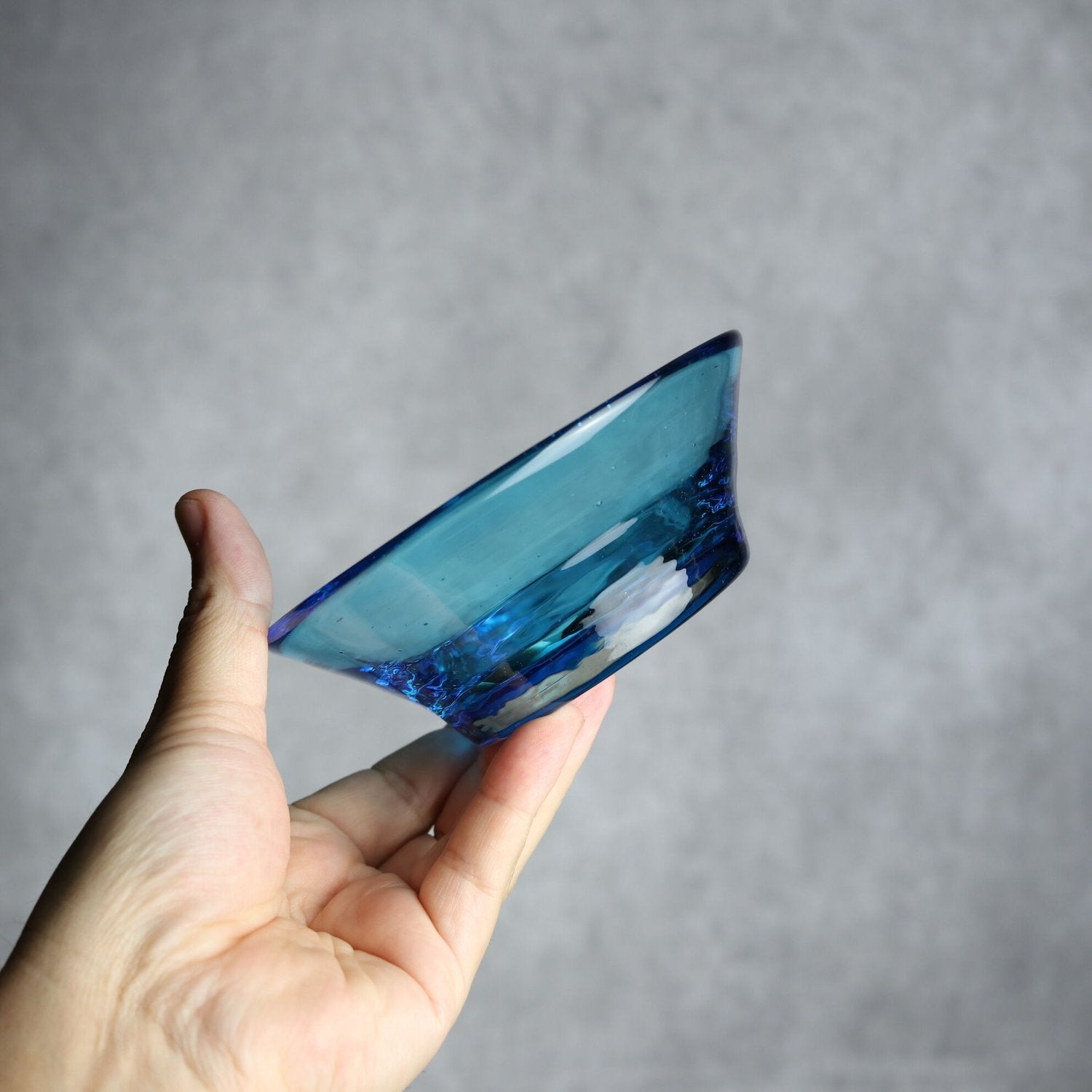

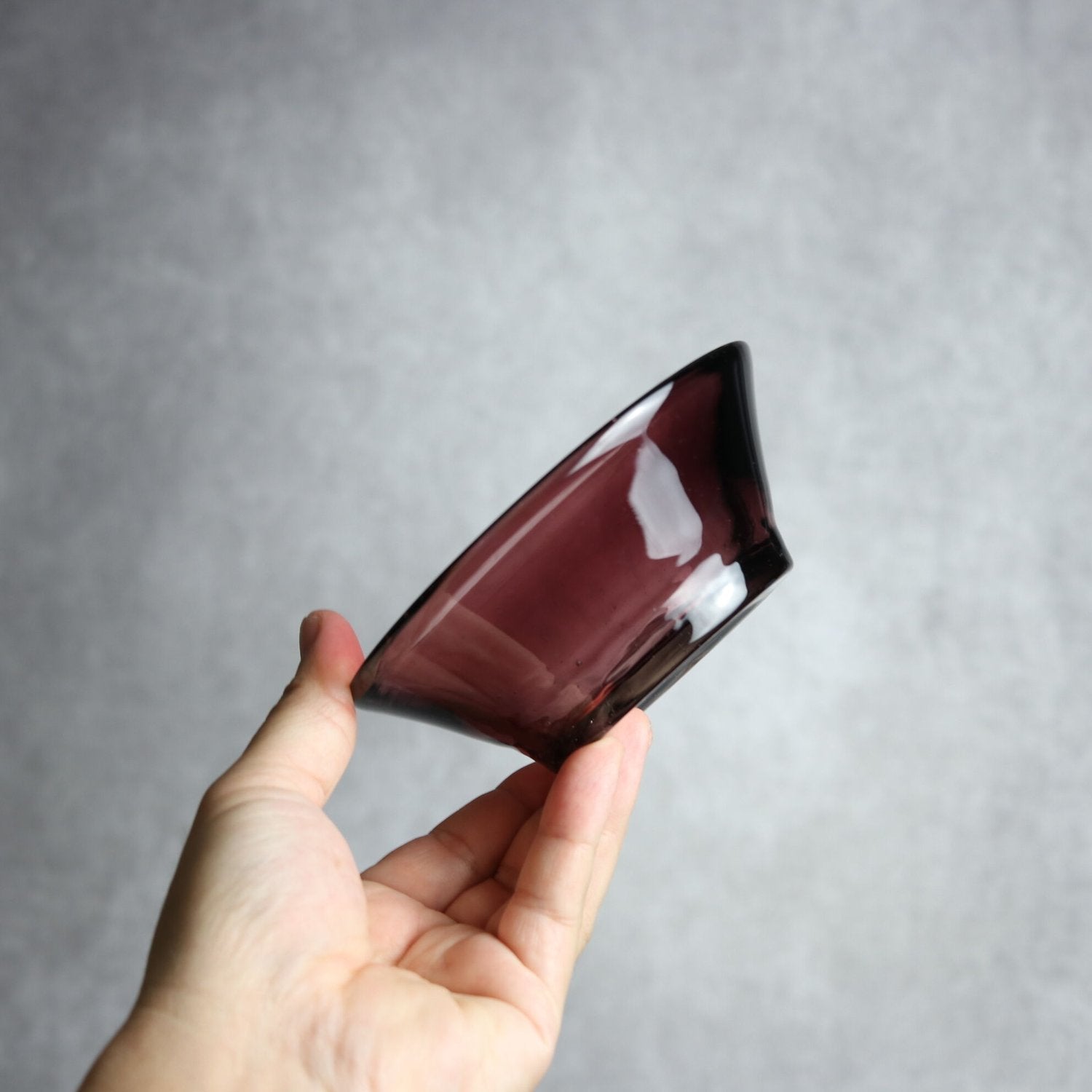

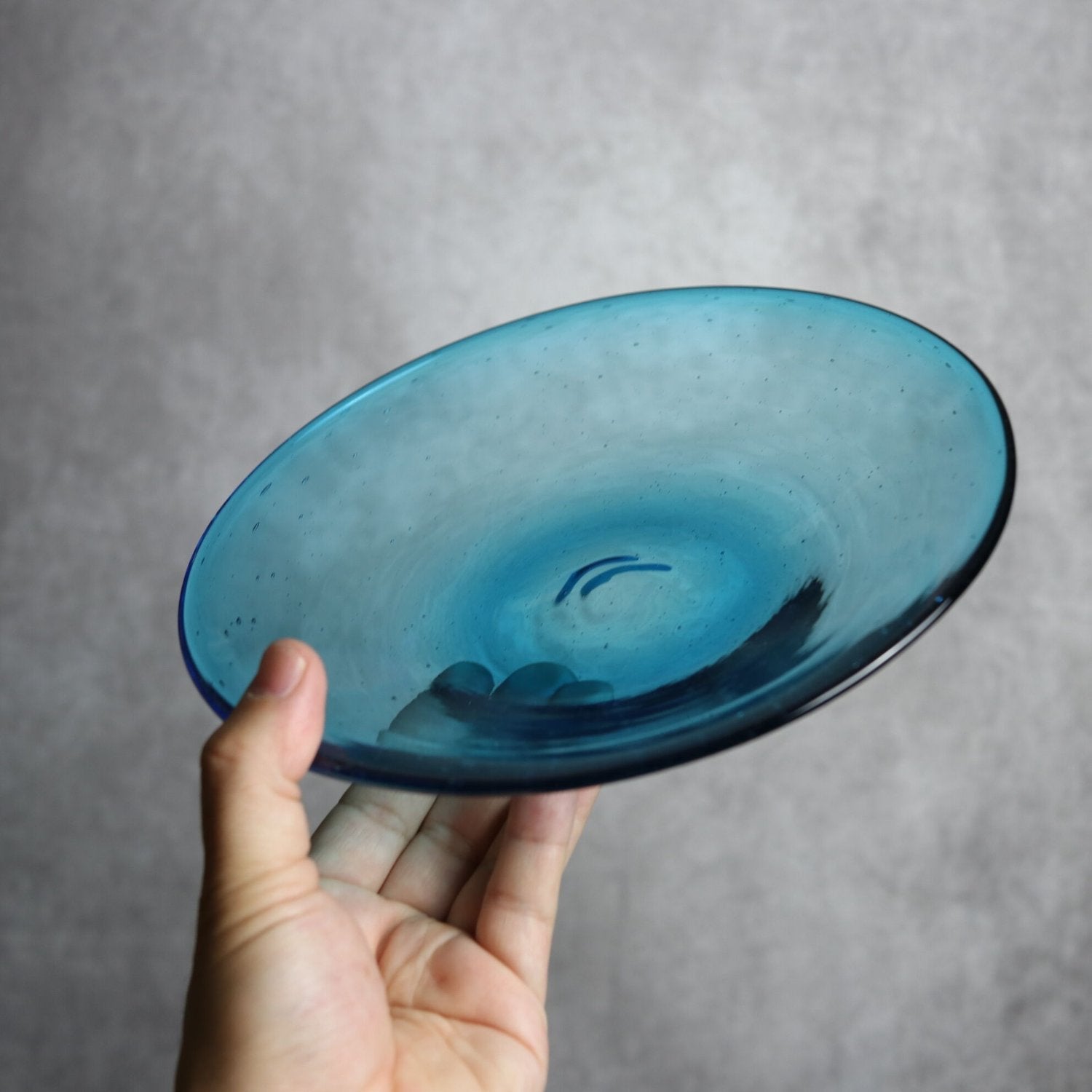

琉球ガラス工房

琉球ガラスは沖縄が誇る工芸品です。厚みがあり丸みを帯びて手に驚くほど馴染みます。制作が始まってから150年ほどの歴史の中で培った再生ガラスの利用技術と戦後アメリカに統治されることで、欧米の生活スタイルにあったモダンなデザインを早くから取り入れ、他の地域では見られない独自の工芸へと発展しました。

作品を見る

沖縄の手仕事

ものづくり

沖縄の伝統的な工芸品や現在の作家さんの作品、その背景にある歴史と基礎知識を、ご紹介いたします。琉球王国時代から受け継がれる 「やちむん(陶器)や琉球ガラス、織物」など、多彩な手仕事の魅力をお届けします。

About Yachimun

やちむん(陶器)について

「やちむん」とは?

「やちむん」とは、沖縄の方言で 陶器・焼き物 を意味する言葉。「やち」は「焼き」、「むん」は「物」という意味があり、そのシンプルな響きの中には沖縄の豊かな文化が込められています。

琉球王国時代から続くやちむん(陶器)の歴史は、沖縄そのものの歴史です。東南アジア・日本本土との貿易を通じて磨かれた技術が、沖縄の独自文化と結びつき、今では唯一無二の焼き物(陶器)として親しまれています。那覇市の壺屋や読谷村などでは、今も多くの職人が伝統を受け継ぎながら、新たな魅力を生み出しています。

詳細はこちら

History of Yachimun

やちむんの歴史

やちむん(陶器)の起源は14世紀から16世紀頃にさかのぼります。この時期、琉球王国は中国や東南アジア諸国との活発な交易を行い、これらの国々から陶磁器が輸入されていました。特に、南蛮焼きの技術が琉球にもたらされたことで、やちむんは大きな進化を遂げました。この技術の導入により、やちむん(陶器)は沖縄独自の美しさと実用性を兼ね備えた焼き物として発展していきます。

詳細はこちら

About handling of Yachimun

やちむんの取り扱いについて

沖縄の伝統的な焼物であるやちむんは、その素朴で温かみのある風合いが魅力です。お料理をさらに引き立てるために、盛りつけ前のひと手間をお料理の一部として捉えませんか。お使いになる前に、やちむん(陶器)に水を張るか、器全体を水に浸して表面に水分を含ませます。その後、水分を軽く拭き取ってからお料理を盛り付けることで、匂いや染みがつきにくくなり、器がゆっくりと育っていきます。

詳細はこちら

Yachimun's characteristics

やちむんの特性・検品の基準

やちむん(陶器)は、使い手の手に馴染み、時を経て少しずつ風合いが深まるうつわ。その変化を「育てる」と表現する美しい文化が日本にはあります。かすれや斑点、釉薬の濃淡や揺らぎ、時には小さな歪みやピンホールさえも、手仕事ならではの個性。均一さとは対極にある、唯一無二の佇まいが、日々の食卓に豊かな余韻を添えてくれます。

やちむん(陶器)

About Ryukyu Glass

琉球ガラスとは?

琉球ガラスは沖縄が誇る工芸品です。厚みがあり丸みを帯びて手に驚くほど馴染みます。制作が始まってから150年ほどの歴史の中で培った再生ガラスの利用技術と戦後アメリカに統治されることで、欧米の生活スタイルにあったモダンなデザインを早くから取り入れ、他の地域では見られない独自の工芸へと発展していったのです。職人による手仕事で丁寧に作られる琉球ガラスは、工業製品にはない、懐かしさと温もりを感じさせます。

詳細はこちら

History of Ryukyu Glass

琉球ガラスの歴史

琉球ガラスには150年以上の歴史があり、その起源は明治時代中期(1868年~1912年頃)にさかのぼります。私たちが日常で手にする琉球ガラスの美しさは、実は「不便」から生まれたものでした。当時の沖縄では、ガラス製品のほとんどを本土から輸入していたのですが、海上輸送中に多くが破損してしまい、地元の人々は大変困っていたそうです。そんな背景から、現地でガラスを生産しようという試みが始まり、琉球ガラスの歴史が幕を開けたのでした。

詳細はこちら

How to Make Ryukyu Glass

琉球ガラスの作り方

沖縄を訪れたなら、一度は手に取ってみたくなる「琉球ガラス」

柔らかく煌めき、ひとつとして同じ模様のないその美しさに、心を奪われた経験がある方も多いのではないでしょうか。

琉球ガラスは、沖縄ならではの自然や歴史を背景に生まれた伝統工芸です。その美しさの裏には、職人たちの確かな技と、ガラスという素材に向き合う繊細な工程があります。

この記事では、「琉球ガラスの作り方」について、体験型工房で実際に行われているプロセスをベースに、ご紹介いたします。

詳細はこちら

Popular Ryukyu Glass Workshops

琉球ガラスの人気工房紹介

琉球ガラスが放つ深い輝きと、その中に封じ込められた職人の想い。伝統工芸でありながら、現代の暮らしに寄り添う美しさを持つ琉球ガラスは、多くの方の心を魅了してやみません。

沖縄を代表する琉球ガラス工房の中から、注目すべき工房をご紹介いたします。それぞれの工房が持つ独自の美学と技法を見ることができるはずです。

詳細はこちら琉球ガラス工芸

シーサー(獅子)

沖縄のシーサーと聞いて、多くの方が愛らしくもどこか勇ましい獅子の像を思い浮かべることでしょう。シーサーは単なる飾り物ではなく、長い歴史を持ち、沖縄の人々の生活を守り続けてきた大切な守護神です。屋根や門に設置されるシーサーは、家を守り、悪霊や不幸を追い払う存在とされており、その背景には沖縄の風土や人々の深い思いが込められています。

詳しくはこちら沖縄観光&イベント&情報

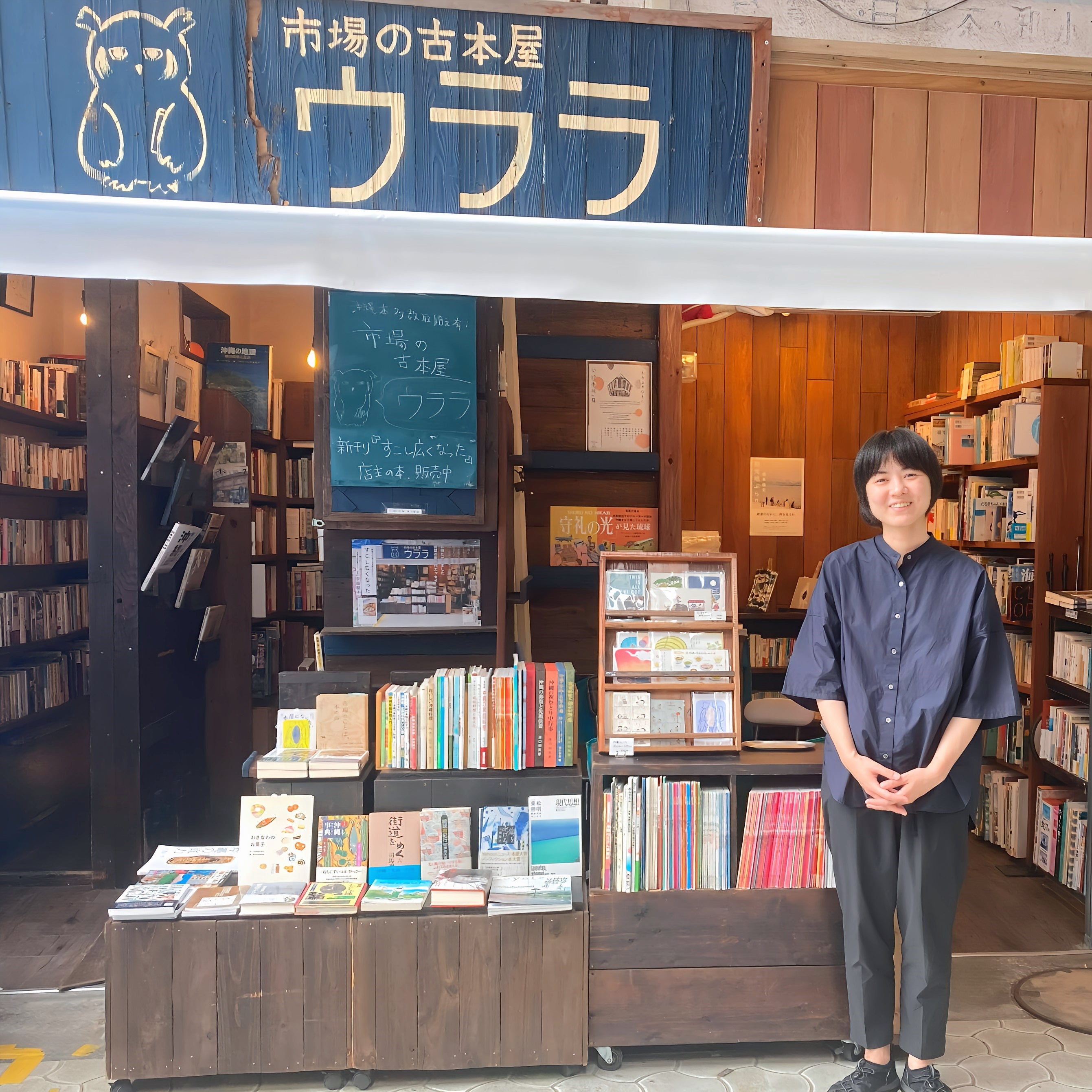

おさんぽ沖縄

沖縄ならではの陶器市や・個展や工芸・アートに触れることができるイベント情報や、スタッフが厳選した隠れ家的なお店をご紹介しております。